-

お電話でのお問い合わせ0268-38-8600

- メールフォーム

お電話でのお問い合わせ0268-38-8600

柳沢地区にある「鉄焼地蔵」(かなやきじぞう)。

すぐ近くにある「背長地蔵」とともに、前に一度紹介しました。

この鉄焼地蔵についての言い伝えです。

隣村の五加の大百姓で、本郷や柳沢まで大きな田んぼを持っている家の女中をしている娘さん。18歳の心優しい女性で、毎日、このお地蔵さんにお供えをしてから、男衆に弁当を届けていました。男衆の中に「つまみ食いをしている」と言いふらす者があり、娘の額に焼け火箸を押し付けました。

隣村の五加の大百姓で、本郷や柳沢まで大きな田んぼを持っている家の女中をしている娘さん。18歳の心優しい女性で、毎日、このお地蔵さんにお供えをしてから、男衆に弁当を届けていました。男衆の中に「つまみ食いをしている」と言いふらす者があり、娘の額に焼け火箸を押し付けました。

娘さんは、こんなひどい仕打ちを受け、泣きながら家に帰りましたが、不思議なことに額に傷はなく、お地蔵さんの額にそれが移っていたのだそうです。

ということで、この話は民話の本にも載っているものです。

でも、この鉄焼地蔵、ちょっと違う言い伝えがあったのです。

それは、江戸時代の終わりに近い頃に、小平萕翁(こだいらせいおう)という農家の方が書かれたものに載っているのです。

小平さんは、俳句を詠む方で、鹿教湯や塩田を巡った時に「行輿記」(こうよき)という紀行文を1829年に書いています。

この中で、小平さんが柳沢地区に来た時のこと。鉄焼地蔵という仏像に人々がお詣りにたくさん来ている。何か由来が、と人に聞くと、こんな話があったということです。

この里にたいへん裕福な家があり、その主はこの家で働く下女と心が通じ合っていて深い愛情をかけていた。その妻はそれを深く妬み、下女を殺してしまおうと計画した。ある夜、主が出かけてから、下女が寝入ったのを確かめ、今のアイロンに代わる金属製の「こて」を真っ赤に焼き、下女ののど元に焼いた鉄を押し付けた。

夜が明けて妻が台所をのぞくと下女が朝ごはんの支度をしていた。びっくりした妻の顔色が真っ青になりぶるぶるふるえだした。主が帰ってきて、下女に話を聞くと、「夕べの夢で、だれかわからない人にのど元に焼鉄をあてられ、もう少しで死ぬところでした。そこへいつも拝んでいるお地蔵さまが枕元に立って「お前の身代わりになってやろう」とおっしゃったところで目が覚めました」とのこと。

夜が明けて妻が台所をのぞくと下女が朝ごはんの支度をしていた。びっくりした妻の顔色が真っ青になりぶるぶるふるえだした。主が帰ってきて、下女に話を聞くと、「夕べの夢で、だれかわからない人にのど元に焼鉄をあてられ、もう少しで死ぬところでした。そこへいつも拝んでいるお地蔵さまが枕元に立って「お前の身代わりになってやろう」とおっしゃったところで目が覚めました」とのこと。

下女と主がお地蔵様のところに行くと、そののど元にやけどの跡があった。

というお話です。

子どもたちにはちょっと話しづらい内容です。

でも、小平さんが紀行文を書いたのは、鉄焼地蔵が建立されてから20年ほどしかたっていない頃です。その時にすでにこうした話が伝わっていたということは、一番古い話でしょうね。 グリム童話もそうですが、最初はちょっとこわいものから話が始まったのかもしれません。

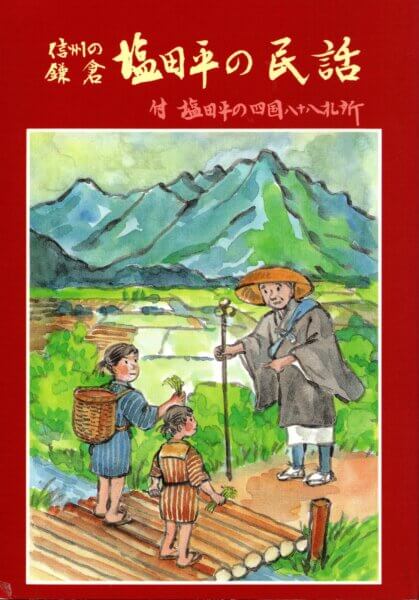

額に焼け火箸を押し付けられた娘さんの話は、塩田平文化財保護協会が出した「塩田平の民話」などに載っています。この本は、塩田にあるたくさんの文化財にまつわる民話を集めて掲載している面白い本。子どもたちに文化財の説明をするときに、興味を持ってもらうにはとってもいい本ですね。重宝してます。(F森)