-

お電話でのお問い合わせ0268-38-8600

- メールフォーム

お電話でのお問い合わせ0268-38-8600

全国の札所を地元で居ながらにして巡れるように、それぞれの札所の仏像を勧請して各所にお祀りする取組みは、江戸時代に塩田では3つありました。

全国の札所を地元で居ながらにして巡れるように、それぞれの札所の仏像を勧請して各所にお祀りする取組みは、江戸時代に塩田では3つありました。

一つは、このブログのシリーズで紹介している四国八十八所の霊場。もう一つが前回ご紹介した坂東三十三観音。そして今回お送りするのが「西国三十三観音」です。

「西国」というのは、今の近畿2府4県と岐阜県の札所。その札所の三十三体の仏像を江戸時代のもう後期に入る寛政5年(1793年)に塩田にお招きしました。

場所はというと、弘法山にある前山寺の奥の院の周辺に祀られました。前山寺の寺号は「獨股山」(とっこさん)と言いますが、弘法山の昔の名前です。前山寺の宗派である真言宗の開祖弘法大師の名前をいただいて今の山の名前にしたのでしょう。

で、祀られた仏像ですが、木造で、しかも今から200年以上前にお祀りされたという長い年月の中で、今は半分程度の16体しかなくて、元の場所から前山寺の三重塔の横にある「明王堂」に収められています。これについては「その2」でご紹介します。

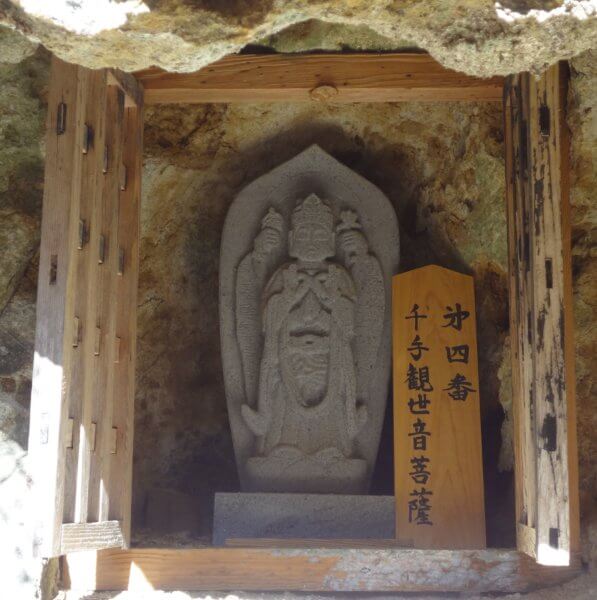

今回ご紹介するのは、近年になって地元自治会や石工組合のご努力で復活(?)した三十三体の石造の観音様です。一番から三十三番までありますが、今回はそのうち三体の観音様の写真です。

今回ご紹介するのは、近年になって地元自治会や石工組合のご努力で復活(?)した三十三体の石造の観音様です。一番から三十三番までありますが、今回はそのうち三体の観音様の写真です。

弘法山は地元の子どももよく登った(と60代の方は言っておられましたが)山で、まじめに登れば1時間もあれば頂上に着くような身近な山です。が、結構道が細く、滑るところもあり、私なんか、前にガイドさんに「決して油断してはならない」ときつく注意されたことがありました。その山道の横の「崖」と言っていいような山肌の空洞を利用して、石造の観音像が置かれています。写真を撮るのにも滑落しないように注意するような場所もあります。まあ、お参りするにはそれなりの覚悟が必要なんだということでしょうか。

弘法山に登山した様子については、改めてお伝えします。(F森)