-

お電話でのお問い合わせ0268-38-8600

- メールフォーム

お電話でのお問い合わせ0268-38-8600

「たくさんのお宮が同じ時期に名前を変えた」ということですが、この「同じ時期」というのは、江戸時代末期から明治中期頃です。

明治から戦前にかけて、国は全国の神社を格付けしました。各村の中心となるような神社は「郷社」とか「村社」となりました。

そんな各村の中心となるお宮を見ると、塩田では次のように多くの神社でこの時期に改名が行われています。

諏訪大明神→池生神社 八幡宮→武高国神社 熊野権現→古川神社 白髭大明神→佐加神社 熊野神社→別所神社 奈良尾富士浅間神社→富士嶽神社 姫神社→日米神社 八幡宮→誉田別神社 舞田諏訪神社→塩之入神社 諏訪明神→塩田水上神社 諏訪明神→兜神社

では改名していない神社というと、安曽神社、五加の八幡大神縣社、十人の皇子神社、新町の王子神社、手塚の八幡社といったところ。

この改名の動き、上田小県地域全体でもあったようで、「上田小県誌」第三巻では、明治維新時と明治10年~16年が多いとしています。改名の理由については、明治維新のk路は「神仏分離令」が出て、神仏習合的な名前のお宮を純粋な神道の名前にするということが挙げられています。

この改名の動き、上田小県地域全体でもあったようで、「上田小県誌」第三巻では、明治維新時と明治10年~16年が多いとしています。改名の理由については、明治維新のk路は「神仏分離令」が出て、神仏習合的な名前のお宮を純粋な神道の名前にするということが挙げられています。

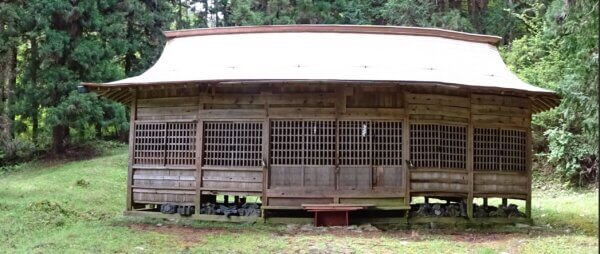

塩田でいうと、最初の写真の平井寺の「古川神社」がそれに当たると思います。「熊野権現」という神仏習合的な名前を変えています。

また、明治10年代の改名は、明治維新後のゴタゴタも終わり、「内政が安定して、国民の神社に対する関心も高まりつつあった」としています。そして、「一般的な名前」から「地名など地域固有の名前」に変えたのが多いと指摘。

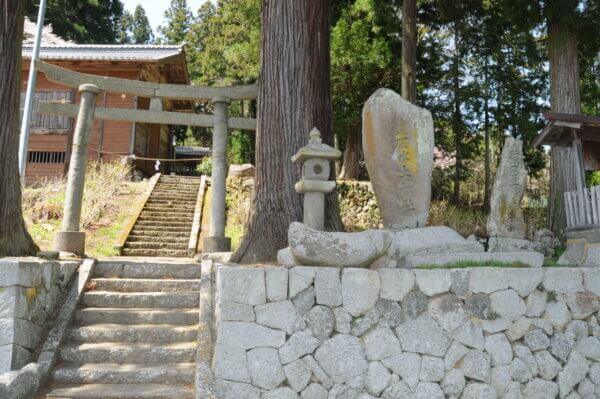

塩田で見ると、2枚目の写真、うっそうとした林の中にある奈良尾の「富士嶽神社」は、富士浅間神社という静岡の総本社を中心に全国にあるお宮の名前を、お宮の奥にあって頂上に奥宮がある富士嶽山の名前を使っています。また、八木沢の「兜神社」は、諏訪明神からの改名で、奥の山「甲山」(かぶとやま)から名前が来ているようです。

塩田で見ると、2枚目の写真、うっそうとした林の中にある奈良尾の「富士嶽神社」は、富士浅間神社という静岡の総本社を中心に全国にあるお宮の名前を、お宮の奥にあって頂上に奥宮がある富士嶽山の名前を使っています。また、八木沢の「兜神社」は、諏訪明神からの改名で、奥の山「甲山」(かぶとやま)から名前が来ているようです。

3枚目の写真、野倉の「塩田水上神社」の名前の由来と改名の理由が面白いので紹介します。

3枚目の写真、野倉の「塩田水上神社」の名前の由来と改名の理由が面白いので紹介します。

明治20年(1897)に長野県知事に許可申請書が出ているのですが、その理由が「諏訪明神という名前には「神社」が入っていないので、村人が不満を持っている」という趣旨。

そして、なぜ「塩田水上」かというと、野倉は塩田の多くの村の中を流れる「産川」の上流部に当たるので、「塩田」の「水上」。

上本郷の「武高国神社」など、改名した後の神社名がどういう理由で付いたかわからないお宮もありますが、その時の村人たちはきっと真剣に考えて付けたんだろうと思います。そうした思いを感じながらお詣りしてみるのも、先人たちの供養になるかもしれませんね。(F森)