-

お電話でのお問い合わせ0268-38-8600

- メールフォーム

お電話でのお問い合わせ0268-38-8600

今年の1月から3月まで、上田市立美術館で「ハッケン! 上田市の仏像」という特別展が開催されました。市内の仏像が70体も展示されました。

もちろん塩田の仏像もたくさん。長福寺の銅造菩薩立像や千手観音、前山寺本尊大日如来、中野の末木の薬師などなど、普段あまり見ることのできない仏像もありました。

そこで、このシリーズでは、塩田の仏像を仏様の種類(?)ごとに紹介します。

今回は「延命地蔵」。その名のとおり、人が健康で長生きできるようなご利益のあるお地蔵さんですね。

今回は「延命地蔵」。その名のとおり、人が健康で長生きできるようなご利益のあるお地蔵さんですね。

まずは、中禅寺の本尊。塩田のお寺でご本尊が延命地蔵というのはここだけです。

真っ黒な顔と体。左足を下におろした「片足踏下げ型」という珍しい坐像です。

このお寺、宗派は真言宗智山派です。創られたのは、詳しくは分からないんですが、1200年ほど前に、弘法大師が雨乞いの祈祷をするために独鈷山の山頂付近にお寺を創ったのが始まりと言われています。それが事実かどうかは「?」ですが、平安時代に開かれたのは確かです。

というのは、このご本尊、平安時代後期に造られたというのです。中禅寺といえば、国の重要文化財である薬師如来坐像が有名ですが、それより古いということだそうです。

本尊が安置されている中禅寺の本堂は、いくどか火災があり、今の建物は約300年前(1734年 享保19年)に建てられました。ご本尊は、火災にあうたびに住職が持って逃げたのでしょう。まさに「延命」。

次は、下小島の延命地蔵です。

県道65号 上田丸子線の下小島交差点の近く。交通量の多いところからちょっとだけ離れた村の中の道筋にあります。すぐ横には道祖神。悪い病気や変な人が入ってこないよう、村の辻に置かれたのが道祖神です。お地蔵さんも村を見守ってくれています。

下小島は、江戸時代中頃の1683年に藩主の勧めでこの地区に開拓移住してきた人たちがつくった村です。米の増産を目指した上田藩の新田開発の一環ですね。

下小島は、江戸時代中頃の1683年に藩主の勧めでこの地区に開拓移住してきた人たちがつくった村です。米の増産を目指した上田藩の新田開発の一環ですね。

最初は16戸の人たちでした。移住9年後の1692年にこの延命地蔵が造られました。移住していろいろ苦労されたでしょう。村の中の安楽を祈願したと考えられています。そのさらに9年後には大日如来を祀ったお堂もできました。

この延命地蔵、雨乞いにも活躍しました。大正13年(1924)に、塩田でかつてないほどの大干ばつがありました。米の収穫がゼロだった田んぼが塩田全体の3分の一以上といいます。各地でも雨乞いが行われましたが、下小島ではお地蔵さんのところで昼夜交替で鐘をたたいて祈願したところ、1週間後に雨が降ったとか。

最後は、野倉地区と中野地区の2体の延命地蔵。

最後は、野倉地区と中野地区の2体の延命地蔵。

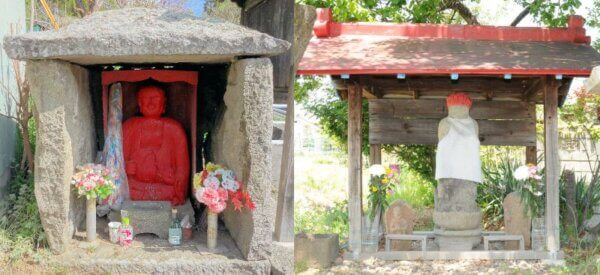

野倉のお地蔵さんは通称「赤地蔵」です。その名のとおり、真っ赤に塗られたお地蔵さん。このブログでも何回か出てきましたが、雨乞いの時、赤地蔵を川に投げ込んで雨が降るようにお願いしました。お地蔵さんが真っ赤になって(?)怒って雨を降らせるとか。

右の写真は中野の和手(わで)というところの延命地蔵です。中野前池というため池の北側、別所線がすぐ横を通っています。線路に向かう小道の傍らにあり、ここを通るたびに延命長寿を祈ります。中禅寺の本尊以外の3体の延命地蔵は、いずれも路傍に安置されています。みんな屋根のある覆い屋にあって、帽子や前掛けがしてあったり、お花を飾ってもらったりと、地域の方々に親しまれている様子がよくわかります。(F森)