-

お電話でのお問い合わせ0268-38-8600

- メールフォーム

お電話でのお問い合わせ0268-38-8600

塩田平にある仏像を仏様の種類(?)ごとに紹介するシリーズ。2回目は「薬師如来」です。

塩田にはこの薬師如来がけっこう多くあるので、2回に分けてお話しします。

薬師如来は、「生老病死」の四苦のうち病気に苦しむ人々を救う仏様です。手には薬の壺を持っています。昔はお医者さんのことを「薬師」(くすし)と言っていたように、薬をくれるだけでなく、病気を治したり、健康を維持することを助けてくれるということですね。

薬師如来は、「生老病死」の四苦のうち病気に苦しむ人々を救う仏様です。手には薬の壺を持っています。昔はお医者さんのことを「薬師」(くすし)と言っていたように、薬をくれるだけでなく、病気を治したり、健康を維持することを助けてくれるということですね。

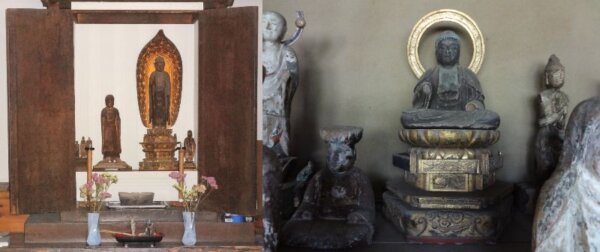

最初に紹介する仏像は、山田の満願寺にあるお薬師様。このお寺のご本尊です。塩田のお寺でご本尊が薬師如来というのは、大日如来と薬師如来がご本尊の長福寺を除くと、単独なのはここだけです。

金色に輝く仏像で、両側には脇侍(わきじ)の日光・月光菩薩もいますし、薬師如来の守り神である十二神将も全部そろっています。

この本堂には、ほかにも大日如来や四天王、阿弥陀如来、千手観音、地蔵菩薩などたくさんの仏像が祀られていて、仏像好きにはたまらないところです。

そして、本堂の右手には十王堂があって、閻魔大王をはじめ、亡くなった人に罪があるか審判する10人の神様「十王」が祀られています。

次は、中禅寺の薬師如来。国の重要文化財です。本堂ではなく、これも重要文化財になっている薬師堂の中にあります。平安時代末期から鎌倉時代初めにかけて造られたもののようです。穏やかな顔立ち。見ていて心が落ち着きますね。

次は、中禅寺の薬師如来。国の重要文化財です。本堂ではなく、これも重要文化財になっている薬師堂の中にあります。平安時代末期から鎌倉時代初めにかけて造られたもののようです。穏やかな顔立ち。見ていて心が落ち着きますね。

写真は、仏像の右手前から撮ったものですが、ここの先代の住職が言うには、ここから見るお顔がたいへんに穏やかな感じがして、自分は一番好きだということです。確かに!

3番目、4番目の薬師如来は、お寺ではなく、村の中の道沿いにあるお堂に安置されている仏像です。

3枚目の写真の左にあるのが上小島の薬師堂に祀られている薬師如来です。立っている姿。江戸時代中期の享保13年(1728年)に建てられたお堂の中にあります。八代将軍徳川吉宗公の頃ですね。当時は小島大池の近くにあったそうです。

3枚目の写真の左にあるのが上小島の薬師堂に祀られている薬師如来です。立っている姿。江戸時代中期の享保13年(1728年)に建てられたお堂の中にあります。八代将軍徳川吉宗公の頃ですね。当時は小島大池の近くにあったそうです。

右の写真は上本郷の薬師堂にあるお薬師様です。座っている姿。台座には享保3年(1718年)に造られたことを示す墨書があります。そして、周りには十王像や大日如来、地蔵菩薩などの仏像も祀られています。昔は別のお堂にあったものでしょうが、いつの頃か、ここに一緒に安置されたと考えられています。

お堂の横にはケヤキの老木が立っています。江戸時代初めの真田信之公が藩主の時代に「老樹たるをもって伐木を禁ぜられたり」と村の史料に書かれています。300年前の当時から「老木」だったんですね。(F森)