-

お電話でのお問い合わせ0268-38-8600

- メールフォーム

お電話でのお問い合わせ0268-38-8600

塩田の歴史や文化財を主なテーマに毎月1回講演会が開催されている「塩田の歴史・文化を学ぶ集い」。

今年の9月例会の演題は「上田盆地の中世石造物~塩田平を中心に~」。講師は、元信濃国分寺資料館館長の尾見智志先生です。

五輪塔や宝篋印塔(ほうきょういんとう)、多層塔といった石で造られた石造物は、亡くなった人の菩提を弔うために建てられたもので、中世(平安時代から室町時代頃)に造られたものを長野県で見てみると、東北信で多く、中南信ではほとんどないのだそうです。特に千曲川流域に多く、中でも上田盆地に集中しているようです。

石造物の代表格である「五輪塔」。五つの石が縦に積まれているものです。上から、丸っこい宝珠の「空輪」、半月形の「風輪」、三角形の「火輪」、丸い「水輪」、そして一番下が四角の「地輪」。この空、風、火、水、地は、「五大」といって、万物を構成する要素ということで、インドから来た考え方なのだとか。

石造物の代表格である「五輪塔」。五つの石が縦に積まれているものです。上から、丸っこい宝珠の「空輪」、半月形の「風輪」、三角形の「火輪」、丸い「水輪」、そして一番下が四角の「地輪」。この空、風、火、水、地は、「五大」といって、万物を構成する要素ということで、インドから来た考え方なのだとか。

この形を見て、思いついたことがあります。もう60年くらい前になってしまいますが、1960年代に「おそ松くん」という漫画があって(私的にはものすごく懐かしい!)、そこに出てくる「チビ太」という男の子が大好物なのが「おでん」。三角のコンニャクと丸いガンモ、円筒形で横から見ると四角のナルトが串刺しになっているヤツ。五輪塔は、その上に半円形の風輪と丸い宝珠の空輪を乗っけた感じですね。

この五輪塔、平安時代終わり頃から江戸時代前期に多く造られたそうで、どこにあるかというと、中世の前期、大きな五輪塔が造られた時期のものは、塩田が圧倒的に多いのです。

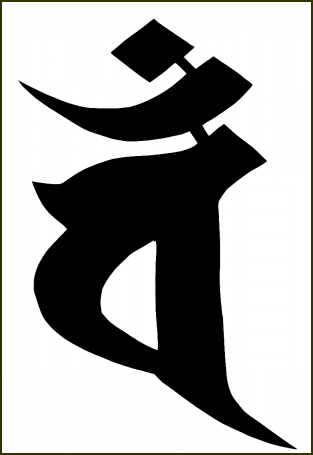

なぜか? 尾見先生は、一つには仏教文化が浸透して、中禅寺や前山寺など古い真言宗寺院があったことを挙げています。最初の写真は、左から舞田の石造五輪塔、中禅寺の五輪塔、下組の久保の墓地内にある五輪塔です。これらの塔の下から二番目の水輪には、大日如来を表す梵字の「バン」が彫られています。2枚目の写真の文字です。真言宗寺院では本尊になるなど中心の仏様。それが塔に記されているのです。宗教的な意味が大きいわけです。

なぜか? 尾見先生は、一つには仏教文化が浸透して、中禅寺や前山寺など古い真言宗寺院があったことを挙げています。最初の写真は、左から舞田の石造五輪塔、中禅寺の五輪塔、下組の久保の墓地内にある五輪塔です。これらの塔の下から二番目の水輪には、大日如来を表す梵字の「バン」が彫られています。2枚目の写真の文字です。真言宗寺院では本尊になるなど中心の仏様。それが塔に記されているのです。宗教的な意味が大きいわけです。

二つ目は、鎌倉時代の後期に北条義政が塩田に移住するなど、塩田は幕府と深い関係があったこと。中央の文化が入り込みやすい地域だったのです。

そして、五輪塔というのがなぜ建てられたのか?

死者の菩提を弔うのは共通しているのですが、お墓そのものであったり、故人の供養塔、あるいは、墓地の中にあって全体の供養塔としてのものだったりします。

最初の写真の中禅寺の五輪塔の水輪の中には骨が入っています。まさにお墓ですね。昔はみんな土葬だと思っていたら、それは江戸時代の話で、中世は火葬も多かったようです。

また、久保の五輪塔や3枚目の左の「巴・山吹の五輪塔」は墓地の中にあります。その右の「安曽甚太夫の五輪塔」は、塩田北条氏の家臣だった安曽甚太夫の墓とも言われています。

また、久保の五輪塔や3枚目の左の「巴・山吹の五輪塔」は墓地の中にあります。その右の「安曽甚太夫の五輪塔」は、塩田北条氏の家臣だった安曽甚太夫の墓とも言われています。

五輪塔は、時代が後になってくるほど小型化していき、江戸時代に入るとあまり造られなくなったそうです。

塩田にいると、小さいものも含め良く目にする五輪塔ですが、中南信などほかの地域では滅多にないもの。塩田の文化の特徴の一つなんだと感じます。(F森)