-

お電話でのお問い合わせ0268-38-8600

- メールフォーム

お電話でのお問い合わせ0268-38-8600

塩田平の文化財クイズです。

質問 塩田にあるお寺は18カ所ですが、お宮はいくつあるでしょうか?

答えは、「不明」です。

鳥居や本殿があったりして、明治時代に「郷社」や「村社」などの格が付与された神社は、塩田に30あるのですが、そういった神社の境内には、合祀された神様の祠がたくさんあるのです。だから、格がなくても神様をお祀りしている「お宮」は数えきれない。

「格」のないお宮が将来も維持していけるか?という危機感を持った明治政府は、そういったお宮を統合する政策を打ち出しました。

長野県でも、明治40年(1907年)に通達を出しています。

そうしたことから、塩田のお宮でも統合の動きがありました。

その一つが柳沢にある5つのお宮です。伊飛社、社宮司社、日吉社、龗(オカミ うかんむりの下に龍)社、山の神社(東・西)が合併し「引卜伊飛五寄社」(ひきうらいとびいよりしゃ)という名前の神社になりました。

その一つが柳沢にある5つのお宮です。伊飛社、社宮司社、日吉社、龗(オカミ うかんむりの下に龍)社、山の神社(東・西)が合併し「引卜伊飛五寄社」(ひきうらいとびいよりしゃ)という名前の神社になりました。

ただ、合併したのは、県の通達が出てから15年もたった大正11年(1922年)。全国的に見ても厳格に統合を進めた県と緩かった県があるようですが、その影響なのか? 村の人たちがやるのをいやがったのか? この辺は不明です。

5つのお宮が「寄って」合併したので「五寄社」。わかりやすいです。

5つのお宮が「寄って」合併したので「五寄社」。わかりやすいです。

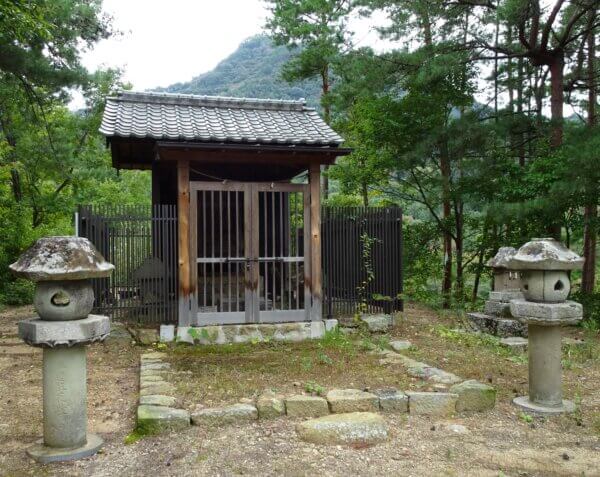

柳沢の集落の南側、1枚目の写真で後ろに頂上が見える安曽岡山の麓の高台にこのお宮はあります。そして、お堂の中には、正面と両側にそれぞれのお宮の祠が祀られています。

柳沢の隣の鈴子でも「三柱神社」に一つのお宮が合併して「四柱神社」になったように、お宮や神様の数を合計したのを名前にしたところがほかでもあります。

ところで、神様の数は、人間のように「一人」「二人」ではなく、「一柱」「二柱」と数えます。なぜそう数えるかについては諸説あるようですが、天皇が亡くなった時に供養のため柱を立て神を招き入れる儀式を行ったことからという説、社殿の中央に立てる柱には神が宿るからという説などなど。

合併した神社の名前ですが、足した数を名前にしたものだけではもちろんありません。山田にある「山田神社」もそうです。名水で知られる「山田湧水」が境内にあります。

合併した神社の名前ですが、足した数を名前にしたものだけではもちろんありません。山田にある「山田神社」もそうです。名水で知られる「山田湧水」が境内にあります。

ここは、合併の通達が出た次の年に「杵筑社」(きつきしゃ)境内に熊野権現社を合併して「山田神社」に。そしてその後、山神社、天神社、伊勢宮、蚕影社、金比羅社も一緒になりました。

国が神社の合併を進めたのは、小規模社を維持する目的のほか、神社の格によって国から支給される給付金を節約するためとも言われています。

自分たちの近くのお宮に行くと、いろいろな神様が合祀されていて、お詣りには便利です。一方で、それぞれの神様が祀られていた場所にはそれぞれの意味があったのでしょうから、神様にとってはどう感じられたのでしょうね?(F森)