-

お電話でのお問い合わせ0268-38-8600

- メールフォーム

お電話でのお問い合わせ0268-38-8600

江戸時代中期、当時大流行した麻疹(はしか)でたくさんの人たちが亡くなったことから、疫病退散のため、お経を唱えながら自らの身を焼いて命を絶った和尚さんがいました。

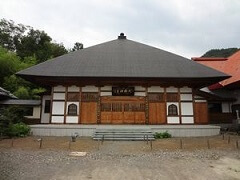

奈良尾の大圓寺。徳川家康が将軍になって江戸時代が始まる前の年にできた曹洞宗のお寺です。その九代目の徳邦和尚がその方です。

奈良尾の大圓寺。徳川家康が将軍になって江戸時代が始まる前の年にできた曹洞宗のお寺です。その九代目の徳邦和尚がその方です。

そのできごとがあったのは、宝暦2年(1752年)。和尚は、寺にあった香木や松など香りのよい木を境内に積み上げ、自分の体に香油を塗って火を付けました。そして一心不乱にお経を唱え、麻疹が収まるよう祈ったのです。

どうしてそこまでしたのか?

「上田市の文化財」のホームページを見ると、二つの理由が書いてあります。

一つは、仏に供養する中で、身を焼くことが最高の供養」という教えの信仰から。

もう一つは、自分の命にかえて、麻疹にかかったたくさんの子どもたちの命乞いをしたというもの。

お坊さんが自ら焼死することを「火定」(かじょう)というそうです。

村人たちは、和尚さんの死の後、彼を「火定様」と呼び、境内の遺骨を埋めたその上にお墓を建てました。そして、そのお墓を守るように、お堂で覆いました。

村人たちは、和尚さんの死の後、彼を「火定様」と呼び、境内の遺骨を埋めたその上にお墓を建てました。そして、そのお墓を守るように、お堂で覆いました。

今もそのお墓は東塩田が眼下に拡がる高台にあり、村人たちを見守っています。

何もそこまでしなくても。という感じは、今の時代では思うのですが、麻疹が流行して子どもたちがどんどん亡くなっていく、そういうことに人の力でなんともならない、でも何とかしたいという気持ちが和尚の行動になったのでしょうね。

火定様は、かつては麻疹の神様として「火定講」もあり、参拝者も多かったそうです。

火定様は、かつては麻疹の神様として「火定講」もあり、参拝者も多かったそうです。

今は、大圓寺の見事な枝垂れ桜の横で、お堂が静かにたたずんでいます。

新型コロナの大流行を経験したばかり。疫病退散をなんとかしたいという願う和尚の気持ちは、忘れてはいけないと感じます。(F森)