-

お電話でのお問い合わせ0268-38-8600

- メールフォーム

お電話でのお問い合わせ0268-38-8600

「信州上田10ストーリーズ」の10本の小説に出てくる日本遺産「信州上田・塩田平」の構成文化財についてお話するシリーズ。5回目です。

前回に続き、今回も山本敦さんの「カッパのレイライン初巡礼」にまつわる話です。

取り上げるのは、カッパの親子がレイライン上にある神社仏閣を巡る中で、最初に詣でる信濃国分寺。

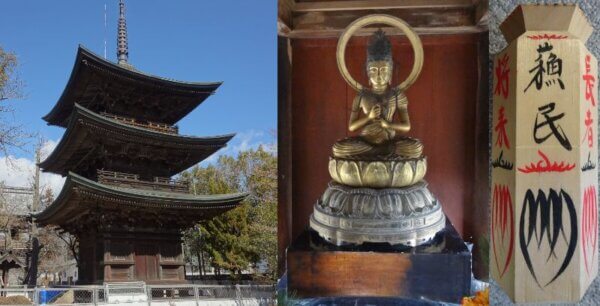

信濃国分寺といえば、重要文化財の三重塔とその中に鎮座する大日如来坐像、そして1月7日・8日の八日堂縁日で頒布される蘇民将来符ですね。

信濃国分寺といえば、重要文化財の三重塔とその中に鎮座する大日如来坐像、そして1月7日・8日の八日堂縁日で頒布される蘇民将来符ですね。

でも、このお寺には、ほかにはなかなか見られないものがあるのです。今回はそれをご紹介します。

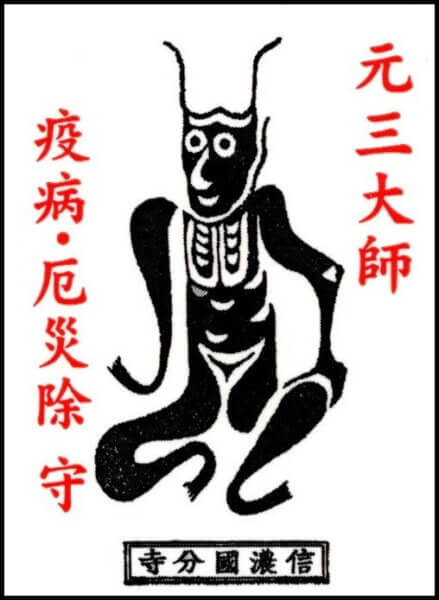

①奇妙なデザインのお守り

角があってやせこけた鬼のような姿をした人が描かれていて、「元三大師」「疫病・厄災徐 守」の文字。

シール状の厄除けのお守りなのです。

「元三大師」(がんざんだいし)は、平安時代の天台宗の高僧です。名前は「良源」といい、「比叡山中興の祖」とも言われている偉い方です。この方は「おみくじの創設者」とも言われているそうです。「中興の祖」の一面なのでしょうか?

で、なんでこんな姿なのか?

で、なんでこんな姿なのか?

彼は、疫病が流行ったとき、疫病神を退治するために祈ったところ、姿がだんだん鬼になっていったそうです。そこで「角大師」(つのだいし)とも呼ばれているとのこと。鬼になったのは疫病神を退散させるためでしょうが、それが功を奏して疫病が終息したようで、その鬼の姿を写し取ったものが魔よけの札として全国各地の天台宗のお寺で頒布されているようです。このあたりのお寺では見かけませんが。

②よくある鐘楼と釣鐘 なんですが・・・

三重塔の北側にある鐘楼。中には絵が描かれた天井の下に釣鐘。ほかのお寺でも必ずと言っていいほど見るものですよね。

でも、外見はそうなのですが、ここは、だれでも、いつでも鐘をつくことができるのです。

普通は「鐘をつかないでください」とか注意書きがあるところもあって、除夜の鐘など特別なとき以外はお寺の人しかつけませんよね。

ここはつけるのです。昨年、外国人の留学生数人をここに案内して鐘をついてもらったら、「ゴーン」にびっくり、大喜びでした。

「祇園精舎の鐘の音、盛者必衰の響きあり」のように、鐘の音は無常の音なのです。時刻を知らせるだけではありません。

鐘をつく意味を知ってついてもらわなければいけませんが、自分でついて音を聞くと、心が落ち着きます。

鐘をつく意味を知ってついてもらわなければいけませんが、自分でついて音を聞くと、心が落ち着きます。

③御開帳

長野市の善光寺の御開帳は、全国的にも有名で、6年に一度(数えで言うと7年目ごとに一度とも言われます)行われますね。

この信濃国分寺でも御開帳が行われるのです。

ここの御本尊は薬師如来。普段は見ることができません。でも御開帳の時は拝めます。

その御開帳、なんと善光寺の倍、12年に一度しか行われません。

そして、今年がその年なのです。4月29日から5月6日まで。

善光寺と比べると期間が短いです。ぜひお参りしてほしいですね。(F森)